● 颓势初显——K10

2006年AMD突然宣布收购ATI,同时获得了GPU和芯片组设计能力,并借此推出了Fusion(融合)平台(图27)及处理器计划,之后又在上海成立研发中心,回头在纽约又准备建立晶圆厂。看似一路高歌猛进的AMD此时却不得不为自己收购ATI带来的资金不足埋单,开始出现财务亏损。此时Intel虽然把摩托罗拉成功打败,但是还是放弃了移动业务,把XScale处理器出售给Marvell,自己则进行了大规模裁员和产品降价。并开始启动了“tick-tock”计划,即一年更新架构一年更新制程的处理器升级计划,这种挤牙膏战略虽然有些死板,但是这种严格的执行力正是AMD所缺乏的。

图27:其实所谓的3A平台,即AMD处理器、AMD GPU+AMD芯片组,也是AMD最初的一种融合规划

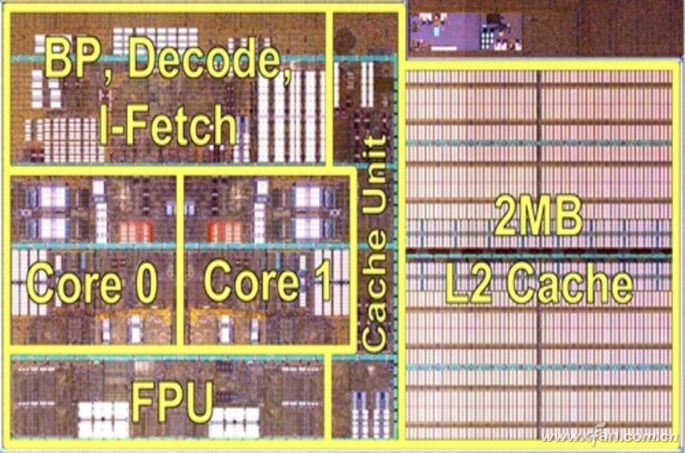

2006年7月Intel很少见地在台式机市场引入了移动平台的Pentium M架构衍生产品——Core 2(酷睿2)系列处理器。Pentium M本来是因为Pentium 4 M在移动平台的表现不佳而设计,它减少了流水线,改良了分支预测机制,进行指令集捆绑执行,提升了L2缓存并进行分区设计,拥有不错的性能功耗比。Core 2处理器在采用了四发射设计,改进了宏指令融合技术,并对功耗与发热有了较多的重视,并且非常走心地使用了已有的LGA775平台,节约了用户升级成本和配套厂商的研发成本。首发的Conroe(也就是被戏称为“扣肉”)架构Core 2处理器得到了市场的一致好评,使得Athlon 64 X2处理器一夜之间狂降千元,FX性能也不再辉煌。Core 2的早期型号如E4300/E6300(图28)等拥有出色的性价比,而后更率先推出了Core 2 Quad四核处理器,虽说是价格昂贵的胶水四核,但是性能上确实没有对手,发热程度也还可以被接受,在很短的时间内,Intel就形成了对AMD处理器的全面压制,更使得AMD的市场份额在一个季度内狂跌10%,一年内就跌回到了30%左右。

AMD应对酷睿2处理器的产品,是在K8架构的基础上进行了深度改良的K10(或称K8L)架构,其主要改进是更多的核心数量,以及增加了大容量的三级共享缓存。K10架构算不上是很成功的技术,但是AMD通过错位竞争的关系保住了不少的份额,并将接口升级到AM2+和AM3。此时AMD推出了Phenom(羿龙)处理器,试图争夺高端份额。不过首发的羿龙四核显然出师不利,缓存TLB Bug造成的严重不稳定问题,这款处理器很快被市场抛弃,直到9X50系列的羿龙处理器才修正了这个问题,这让AMD尴尬了很久。

为了保住低端市场,吸收了ATI的AMD开始在芯片组上下功夫。此时电脑上面的集成显卡是集成在芯片组上面的,芯片组性能的好坏也决定了集成显卡的性能。Intel的GMA 900芯片组虽然性能不弱,但也只是能满足办公而已,还是要靠英伟达、威盛等厂商的协助。而有了ATI的AMD就不是这样了。通过AMD690系列芯片组的集成显卡,AMD在中低端市场上呼风唤雨了好一阵,其中的690G芯片组集成的Radeon Xpress 1250显卡性能已经可以流畅运行一些单机大作,而价格上还很便宜。正面打不过的AMD在芯片组的集成显卡上面显然尝到了甜头,开始在别的方面动心思。为了吸引用户购买,AMD还推出了不锁倍频的黑盒处理器(图29),这也成为其后所有产品的定例,甚至影响了Intel的产品线。

● 独木难支——K10.5

2008年,AMD发布了新处理器家族,主要就是Phenom II和Athlon II两系列处理器,K10.5改进并不多,升级到45nm工艺并扩大L3缓存。不过坚持了很长时间,其中有不乏Phenom II X4 955这样的经典产品,轻松超频之后放到现在还能使用。此外AMD还开始玩起了“开核”的小把戏,通过打开被屏蔽掉的问题核心可以把处理器从双核开到三核甚至是四核,哪怕是入门级的单核闪龙也可以开成双核,而且成功率还非常高,其中闪龙145以开核之后还能疯狂超频到3.0Ghz被很多发烧友拿来当玩具。此外AM2到AM3接口的内存和处理器兼容性不错,老处理器与老内存可以装在新主板上,这方便了很多预算不足的用户进行平台升级,充分的照顾到了中低端用户购买心里。

在AM3年代,800系芯片集成性能非常不错,其中880G作为市场上的常青树,集成了Radeon HD 4250显卡,可以流畅运行当时市面上的大多数网游价格还非常便宜,成了很多人装机首选。

2010年前后,AMD的处理器架构停滞不前,Intel却开始了处理器架构的快速迭代,酷睿处理器进化为智能酷睿,首先发布了面向高端市场的Nehalem架构Core i7-920、940、965XE,它们也将内存控制器整合到了内部,支持三路DDR3内存,新的QPI总线便于处理器互联和扩展。为了给Core 2留下清理库存的时间,中低端智能酷睿产品直到09年末期才正式推出了,即Core i3和i5处理器,其中部分产品采用了内置GPU模块的设计,虽然又一次使用了双硅片封装的方式,但却是处理器集成GPU的首次尝试(图30)。

● 一线曙光——APU

2011年1月,AMD终于推出了融合处理器的研发成果——APU,不过Intel首款融合显示单元的产品已经后发先至,即Sandy Bridge核心的第二代智能酷睿处理器。APU本质上是想通过GPU的密集计算优势来协助CPU进行计算,以便提高CPU执行效率的异构计算的整合设计,但是受到软件支持的限制,实际上在大部分应用中APU都无法做到这一点,甚至在融合程度与协作能力上,与Intel的核芯显卡都互有长短。APU唯一的优势就是显示核心的性能更强一些,其占用的面积甚至超过了CPU部分,被用户戏称为“买显卡送处理器”,但APU内置显示核心的实际性能极受内存带宽的影响,又缺少内置高速缓存等缓和这一问题的手段,因此实际能力的发挥并不是很理想。

2011年底,AMD又一次推出了FX系列处理器,它基于推土机(Bulldozer)架构,没有内置GPU,更强调纯CPU性能,与APU针对不同市场。FX系列处理器采用模块化设计,每个模块由两个运算核心及相应的缓存组成(图31),可以更灵活地进行组合,提供最高8个物理核心的产品。由于处理器架构优化效果不佳,FX处理器常常出现一个运算模块只能有一个核心运转的情况,而因为多模块带来的寻址等问题,性能还要打折。总体来看,FX处理器拥有高主频,但效率不佳,实际上颇有些奔腾4的影子。

在推土机架构之后,AMD又推出了打桩机(Piledriver)核心和压路机(Steamroller)核心,但都没有解决执行效率过低的问题,只是靠着工艺和小修小改勉强拉升了主频。市面上甚至还出现了买FX4000系列不如买955黑盒,买FX6300系列不如买1050T的“怀旧”现象,而FX8000系列则干脆无人问津。处理器不好卖主板自然也要跟着受委屈。AM3+的主板不但不好卖,900芯片组除了顶级的990FX芯片组外其他都因工艺问题出现了发热量过高的问题。现在看来,AMD也并没有重心放在FX处理器中,各种CPU核心更多地还是为了APU而生,以及为AMD暂时撑住场面,等待仍在精心打造的Zen核心。

2011年的Intel的新核心Sandy Bridge称为第二代智能酷睿,它将GPU直接集成到了芯片里,而且GPU与CPU共享三级缓存,这直接提升了核心显卡的性能,让核心显卡有了入门级低端显卡的性能,而后还加入了视频解码引擎和Turbo Boost技术,以及AVX指令集。第二代智能酷睿处理器在市场上收获颇丰,虽然因为锁定频率和变换接口的问题让超频爱好者和升级用户感到有些不爽,但性能提升还是实实在在的,其中i7-2500K还因为足够强大的性能现在被不少用户使用至今,笔者也是去年才从i7-2500K升级的。

AMD既不能威胁高端市场,又没法抢占中低端市场,Intel在之后的很长一段时间里面开始了挤牙膏战略。从Ivy Bridg核心到Skylake核心,酷睿处理器的计算性能没有多少长进,倒是在集成显卡上下了不少功夫。入门级的奔腾G4400处理器就是凭借其低功耗高性能及不错的核心显卡能力,从APU和新速龙手中抢回了不少的低端份额,帮助Intel几乎完成了一统江湖的霸业。

这一阶段的AMD完全可以用惨淡来形容,最后靠着卖工厂卖大楼勉强挺了过去,不过也使其完全转变了观念,开始更像一家纯粹的半导体设计公司,不再关注生产了。