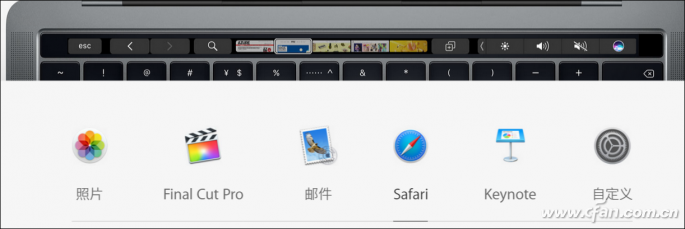

Multi-TouchBar(下文简称Touch Bar)是苹果新MacBook Pro主打的特色功能之一,它能根据当前运行的应用程序,通过OLED屏幕呈现高清可动态调整的触控按钮,可极大提升操作效率。但是,你以为这种“一触即发”的设计就是苹果的专利?

自适应硬件的首秀

Touch Bar可以用“自适应硬件”诠释,它能结合当前应用展现不同状态(图2)。然而,这种“自适应硬件”的概念,早在1999元就已经被微软提出了。十年后(2009年),这种“自适应键盘”(Adaptive Keyboard)正式亮相于UIST学生创新大赛,这款键盘最大的特点就是在传统键盘上方新增了一个支持触控操作LCD屏(图3)。

微软项目主管Hakon Strande当时曾表示:“像鼠标、键盘这样的高效输入设备不应该是一成不变的,其功能和作用应该根据用户内容而改变,就像PC屏幕上的用户界面一样。”眼熟吗?这种设计理念和苹果Touch Bar有着异曲同工之妙。只是,微软的Adaptive Keyboard项目最终并没有付诸实施,而苹果却将Touch Bar变成了现实。

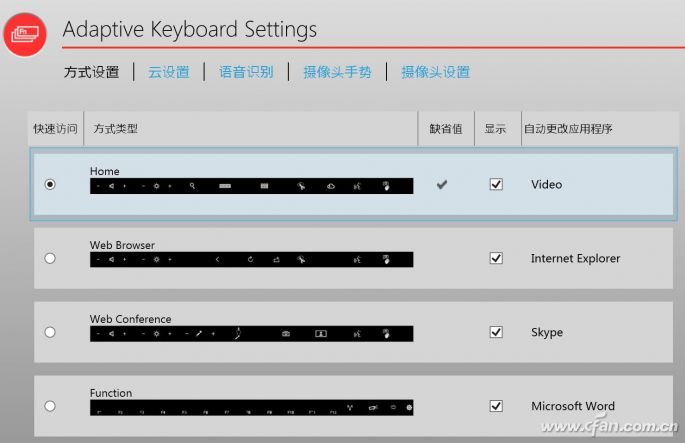

有意思的是,在2014年还有一款产品也提出了“自适应键盘”概念,它就是ThinkPad New X1 Carbon。这款产品取消了原本的物理Fn键设计,将传统的六排按键键盘缩减为五排,取消了最顶部的F键。所有的功能按键都换成了触控式,点击一下触控条最左侧的按键,横条中的功能按键就会变换成另外一组新的按键(图4)。

同时,ThinkPad也提供了专用的配置软件,在里面可以设定自动触发触控条变化的程序(图5)。比如,运行IE时触控条就以网络按钮为主;打开Word就变成了传统的F1~F12。然而,New X1Carbon的触控条功能缺乏自定义功能,而且触发条件不够灵活(第三方程序无法调用),所以很快就被联想放弃,ThinkPad的后续产品也就取消了这一设计。

第二块屏幕的尝试

如果将Touch Bar视为新MacBook Pro的“第二块屏幕”,那这种双屏幕的概念则也能追溯到2007年,华硕在当年推出的W5Fe笔记本,就曾以在A面外壳嵌入了附属显示器为主打卖点(图6)。

实际上,W5Fe是一款为了迎合微软当年Windows Vista系统中SideShow辅助显示技术而生的概念产品,而且技术含量和成本更高。简单来说,W5Fe的附属显示器是一个独立的计算平台,它采用了320×240像素分辨率的屏幕,搭载PP5024微控制器,内置1GB闪存,它能直接读取WindowsVista中的邮件、会议计划、欣赏照片、查看笔记本剩余电量、甚至直接播放MP3。它就像是一个独立的MP4(可惜不能直接播放视频),无论笔记本是否处于开机、待机睡眠状态都不会影响它的功能和操作(图7)。由于它和笔记本公用电池,所以如果拿它听音乐或看图片,续航时间可达数天之久。

可惜,W5Fe的附属显示器仅支持Vista系统,没有提供第三方程序接口,缺乏自适应能力。其新鲜性远远大于实用性,所以SideShow技术并没有掀起太大的波澜,而该技术从Windows 8.1开始便被放弃,很快便被用户所遗忘。

比Touch Bar还酷的Switchblade

如果说华硕W5Fe的第二块屏幕仅仅是浅尝辄止,那Razer(雷蛇)就是将第二块屏幕发扬光大的代表了。

简单来说,Razer Blade灵刃系列笔记本都取消了数字小键盘设计,并在对应的位置配备了一面4.05英寸,分辨率为800×480像素的LCD多点触控屏幕,并将其命名为“Razer Switchblade”用户界面(图8)。这个界面可以由Razer Synapse软件进行定制,可提供10个自适应可触式按键,并允许用户无限配置任意游戏的按键绑定、宏命令、技能和咒语。

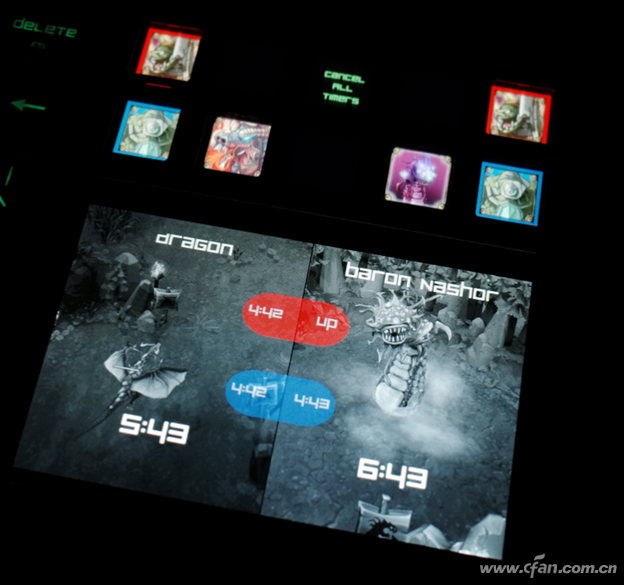

好消息是,Razer还和很多游戏厂商进行了合作,比如针对腾讯旗下的LOL就进行了Switchblade界面定制。可通过Switchblade快捷键一键启动LOL游戏,并迅速切换到英雄选择模式。选择英雄之后,10个快捷按键可自动变成该英雄的QWER技能快捷键、123道具快捷键,以及DF召唤师技能和B回城按钮,而且这些按钮图标也和游戏中的图标保持一致(图9)。

如果你觉得触控按钮缺乏实体按键的手感也没关系,Switchblade界面还支持LOL的游戏计时器功能。点击“Jungle Time”图标就能显示4个Buff以及大小龙的图标按钮,点击它们下面的屏幕就能显示重新生成的时间了(图10)。无需外挂,无需心里默念计时,就是这么简单。

触控界面的差异在哪里

看起来Razer Switchblade和苹果的Touch Bar最为相像,那它们的差异到底在哪里?

这两项技术在功能上的差别不大,苹果将Touch Bar开放给了第三方APP的开发者,为日后的APP提供了一个新的动态空间;RazerSwitchblade同样为第三方打开着提供了平台接口,而用户则可通过应用程序管理器下载。

它们最大的差异主要体现在系统支持和实际体验上。苹果Touch Bar仅支持macOS,哪怕你用Boot Camp的方式安装了Windows之后,Touch Bar也只能显示F1~F12等功能键,系统层面快捷键和APP对应的快捷键将会失效。但是,在macOS上,Touch Bar可以针对你运行的APP自动切换响应的功能图标,真正实现了“自适应”能力(图11)。

Razer Switchblade的优势是支持Windows Vista或更高级系统,通过Razer DeathStalker噬魂金蝎终极版游戏键盘,可以让其他品牌的台式机或笔记本也能享用到独特的Switchblade界面,只是1999元的开销比较高昂。Switchblade的优势在于支持自定义的宏命令,缺点则是需要手动开启,且支持这一功能的第三发软件/游戏并不多(图12),Razer的小众定位注定它的号召力和前景不如苹果。

TouchBar:参考容易 发展艰难

虽然苹果Touch Bar的操作方式并非首创,但借助闭环的macOS,它的未来却是无限可能。对Windows阵营而言,无论是曾经还是以后,为产品增加一个类似Touch Bar的触控条很容易,但制约其发展的则是没有规范的平台接口。Razer的Switchblade只是一个小众的“圈子”,想在Windows里实现类似Touch Bar的自适应能力,还是需要由微软来牵头,设定统一的软硬件规范平台,再在应用商店里提供针对这一平台的APP下载,建立一套完整的生态系统。