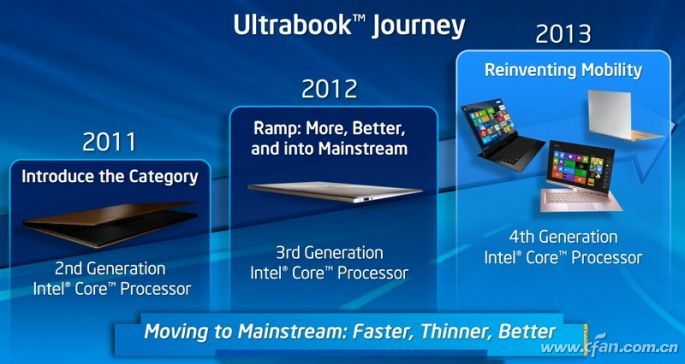

8年前(2011年),英特尔通过“超极本”(Ultrabook),重新塑造了笔记本电脑的设计形态(图1)。联想Yoga、微软Surface、戴尔XPS13、惠普Spectre、LG Gram,这些翻转本、二合一、超轻薄笔记本其实都是超极本概念的延续。在CES2019中,英特尔再次提出了“Project Athena”(雅典娜计划)概念(图2),从而让我们有望摸清笔记本下一个8年的发展脉络。

图1 :英特尔早期为超极本定制的“三步走”规划

Project Athena诞生

2011年,英特尔提出超极本概念,是为了反击苹果MacBook Air。如今,厚度不足10mm,重量低于900g的极致轻薄笔记本已不鲜见,那笔记本未来的出路在哪里?

Project Athena(具体品牌名称还未最终确定,也许英特尔还会起一个类似“超极本”这种朗朗上口的代号),就是用来解决当前笔记本创新相对匮乏问题的产品规范。英特尔表示,Project Athena旨在带来一种新型的高级笔记本,并充分利用5G、AI等新一代技术,集一流的性能、超长续航时间、连接性、时尚美观的设计集于一身(图3),预计相关的产品会在2019年下半年面世。和超极本相比,Project Athena对笔记本的硬件搭配和设计要宽松许多。

简单来说,Project Athena并不强制使用最新的10nm Ice Lake平台处理器,现有的U、Y系列酷睿处理器都能与其搭配。同时,Project Athena并不追求极致,比如一款笔记本的厚度低于9mm,那它可能就没有资格冠以Project Athena的称号了,因为这种极致轻薄的笔记本电池容量不够大。对于内置风扇的笔记本,Project Athena甚至允许它的厚度超过15mm。

没错,Project Athena更加强调笔记本的综合表现,英特尔移动创新部门总经理Josh Newman曾表示,Project Athena需要做三件事,一是聚焦的能力、二是适应一天之内用户需求变化及角色变化的能力、三是随时待命。比如,Project Athena需要有更加快速的响应时间,从休眠→唤醒→待命只需瞬间,在同时打开多个文件或程序时,Windows 10系统界面上将不再有“旋转的圆圈”。

此外,Project Athena普遍都会集成4G或5G基带(Snow Ridge ),并引入AI人工智能等新一代技术,可选英特尔2018年展示的功耗只有1瓦特的屏幕,而且还同时兼容Windows 10和Chrome系统,在开放性上走得比超极本更远。

总之,符合Project Athena规范的笔记本并不见得比现有的轻薄本更薄,但它的综合体验却能愈加趋于完美,并对搭载高通骁龙8cx芯片的“Always Connected PC”保持压制(性能碾压,续航相近)。目前,Project Athena已经得到了包括宏碁、华硕、戴尔、谷歌、惠普、群创光电、联想、微软、三星、华为、小米和夏普在内的无数合作伙伴的支持(图4)。如果不出意外,从2019年底开始,未来的轻薄本们就都将成为Project Athena概念的延续。

10nm Ice Lake发布可期

按照经典的“嘀嗒”(Tick-Tock)战略,英特尔从2016年的第七代酷睿(Kaby Lake)开始就应该换装10nm工艺了。然而,由于种种原因10nm遭遇延期,逼得英特尔只能不断打磨现有的14nm,且在此基础上衍生出了14nm+和14nm++工艺并沿用至今。在CES2019中,英特尔终于宣布了10nm Ice Lake移动处理器最终的落地时间——2019年圣诞节前后(图5)。

从已知的资料来看,Ice Lake平台移动处理器的CPU部分将基于“Sunny Cove”(阳光海湾)架构设计。早前GeekBench曝光了Ice Lake平台酷睿i5处理器的缓存信息,它的L1缓存从32KB提升到了48KB,L2缓存翻番到512KB,L3缓存则达到了8MB,这是一个令人欣喜的变化。要知道,从酷睿2时代起,英特尔就一直维持为每个核心仅配备32KB的L1缓存,L2缓存大都也仅是128KB。缓存容量的提升,理论上对Ice Lake实际性能的改善帮助很大。

Ice Lake平台移动处理器的GPU部分将集成英特尔第11代(Gen 11)核芯显卡,据悉它的浮点性能高达1TFlops,约等于英伟达GeForce GTX750,媲美AMD移动锐龙处理器内置的Vega 8核显。可以说,Ice Lake的出现将进一步压缩入门级独立显卡的生存空间,未来轻薄本独显的性能如果达不到GeForce MX150的级别,都不好意思塞进笔记本里。

此外,Ice Lake还有望支持LPDDR4X内存,并成为首个原生支持Thunderbolt 3(雷电3)的移动平台,同时它将最新高速的Wi-Fi 6无线标准作为标配,使用全新的AI指令集(DLBoost)来加速人工智能工作负载。总之,当Ice Lake将这些特性与超长的电池续航时间相结合,可以打造出超轻薄、超便携的设计(Project Athena的绝配),同时其性能和响应速度可保证用户更好的计算体验(图6)。

无限可能的3D芯片封装技术

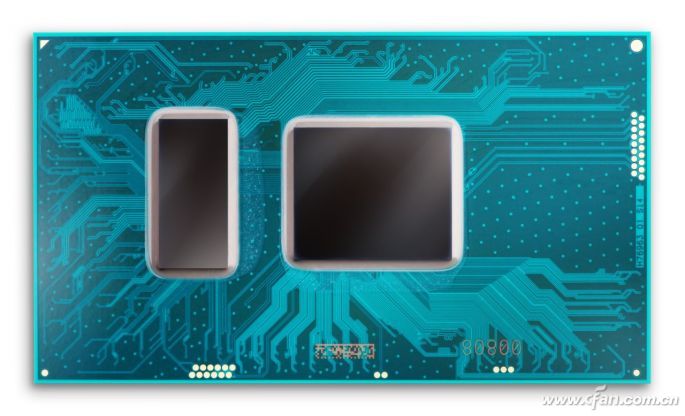

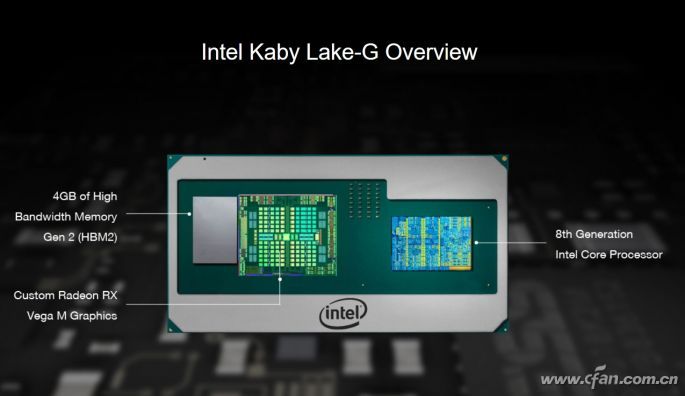

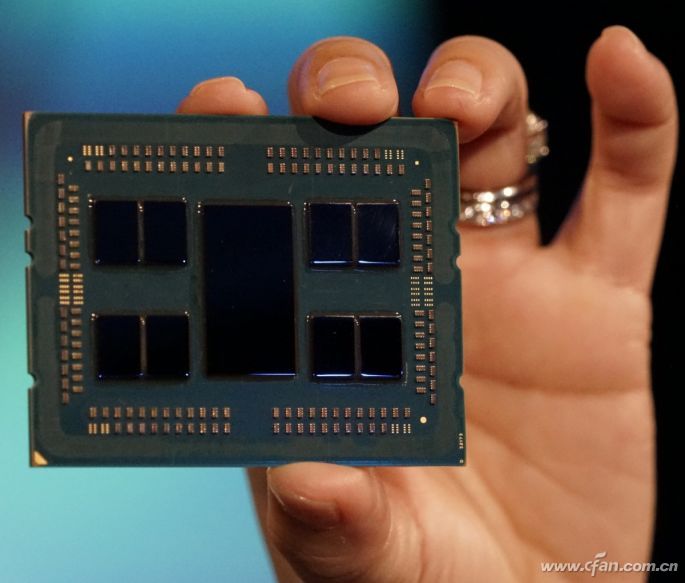

2017年底,英特尔携手AMD发布了“联合处理器”,即第八代酷睿处理器家族中的“Kaby Lake-G”平台,它将Coffee Lake-H架构的CPU、AMD Vega架构的GPU以及4GB HBM2显存封装在了同一颗芯片上(图7)。而将这些不同架构和工艺串联在一起的技术,则是一个名为“EMIB”(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge,嵌入式多芯片互连桥接)工艺的2D封装技术。

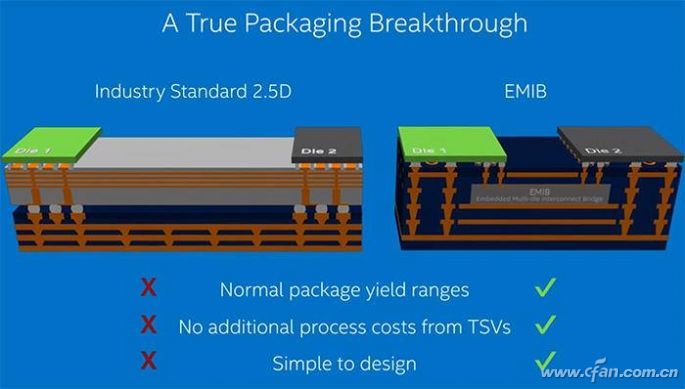

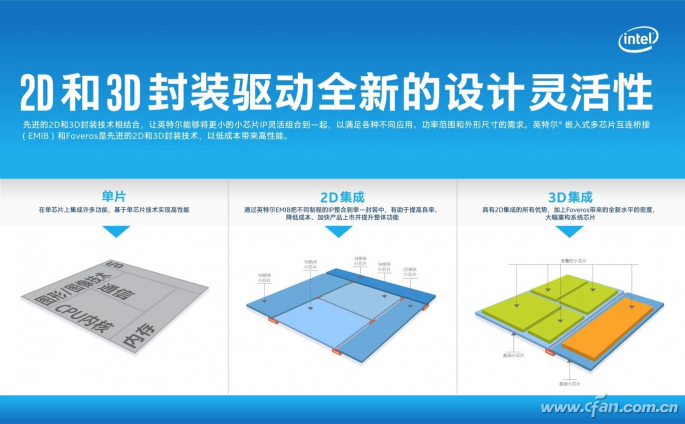

虽然EMIB属于2D封装技术,但它和业内常见的2.5D封装技术相比的技术含量更高。简单来说,传统2.5D封装整合的CPU核心、GPU核心、内存控制器及I/O核心都只能使用同一种工艺制造,而EMIB则允许多模块和多工艺的“混搭”,比如将10nm工艺的CPU和GPU、14nm的I/O单元和通讯单元、22nm的内存部分做成单一处理器,具有封装良品率高、无需额外工艺和设计简单等优点(图8)。

总之,EMIB是处理器、独立显卡和高带宽内存之间的智能信息桥,并将这些组件紧密地联合在一个封装中,从而起到大幅节省空间,确保创新型轻薄设备能够提供高性能表现,更好地支持要求严苛的内容创作、游戏和虚拟现实体验。

可惜,EMIB依旧存在缺陷,那就是它只能不断在一个2D平面上覆盖芯片,整合的模块越多对芯片表面积的要求越大(图9),总有“地皮不够”的时候。为此,英特尔在2018年底的架构日活动中发布了全新的“Foveros”3D芯片封装技术,并在CES2019中展示了首批样品。

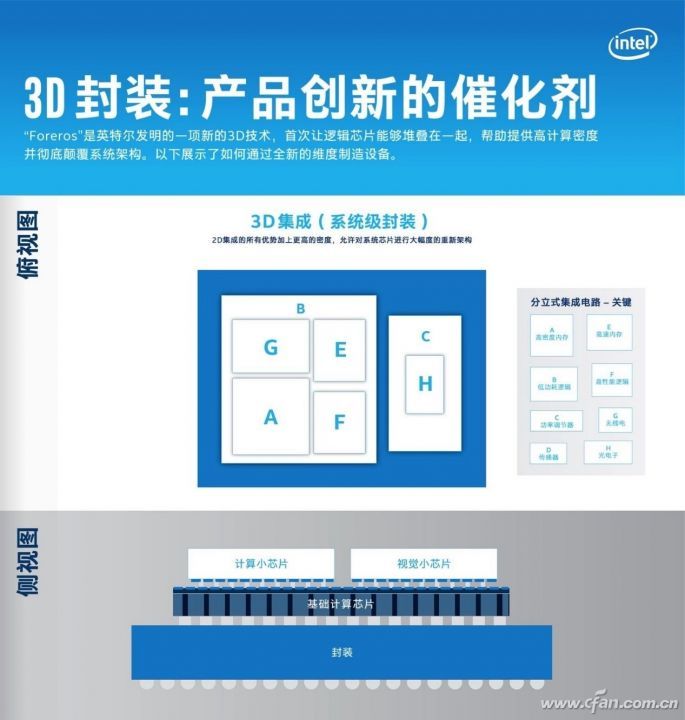

和EMIB的2D封装不同,Foveros首次为CPU引入了3D堆叠设计(图10),将多芯片封装从单独一个2D平面,变为3D立体式的堆叠,从而大大提高集成密度,设计人员可以在新的产品形态中“混搭”不同工艺和技术的专利模块、存储芯片、I/O配置,并使得产品能够分解成更小的“芯片组合”(图11)。

据悉,Foveros 3D封装的最下面是封装基底,其上是一个底层芯片(Bottom Chip),起到主动中介层(Active Interposer)的作用。中介层里还含有大量的TSV 3D硅穿孔,负责联通上下的焊料凸起(Solder Bump),让上层芯片和模块与系统其他部分通信。而在中介层之上,就可以继续堆叠不同工艺的模块了,比如CPU、GPU、内存、基带、传感器、功率调节器、无线电、光电子等,无论是英特尔自家IP还是第三方IP都可以和谐共处,客户完全可以根据需要自由定制。理论上,Foveros还能进一步PoP整合封装内存芯片(就好像手机主板上,通常都会将CPU和内存芯片封装在一起节省PCB主板空间)。

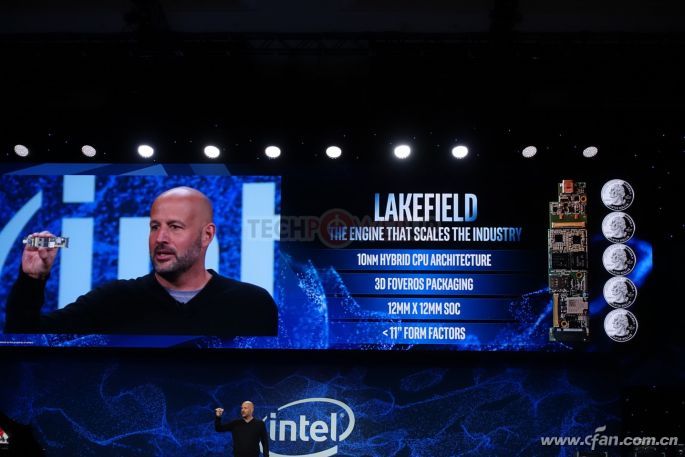

英特尔强调Foveros 3D封装虽然不一定能降低成本,但它的重点原本也不是成本,而是如何把最合适的IP放在最合适的位置上完成混搭,这才是真正的驱动力。在CES2019中,英特尔还展示了首款通过Foveros技术打造的“混合X86处理器”(Hybrid X86 CPU),一颗仅有12mm×12mm×1mm的芯片,其体积比一角硬币(美元)还要小(图12)!

Lakefield向ARM宣战

在智能手机领域,高通、三星、海思、联发科每次发布全新的SoC,我们最关心的就是其集成了几颗大核、几颗小核、核心架构是个啥。比如麒麟980就采用了ARM原生的2×Cortex-A76(大核)+2×A76(中核)+2×A55(小核)(图13),而骁龙855则配备了由Cortex-A76魔改而来的Kryo 485核心组成了三丛集架构群。

在ARM处理器领域,这种采用大小核搭配的技术就是“big.LITTLE”(后来又升级为“DynamIQ”),其初衷就是为了实现更好的能效比,听歌、看视频、看小说时只启动省电的小核工作,而玩游戏时则激活高性能的大核。

可以说,big.LITTLE和DynamIQ技术就是ARM和X86架构处理器之间最大的差异点之一,以往X86要想获得最佳能效比,只能依靠降低默认主频,拉高最高睿频加速频率的方式。那么,当X86处理器遇到了“大小核”,是不是一种非常梦幻的组合呢?

得益于Foveros 3D芯片封装技术,英特尔终于有机会向ARM宣战。在CES2019中,英特尔展示了一款代号为“Lakefield”的全新客户端平台,它的处理器部分(就是前文提到的混合X86处理器),就整合了一大四小五个CPU核心,颇有一番big.LITTLE的味道。

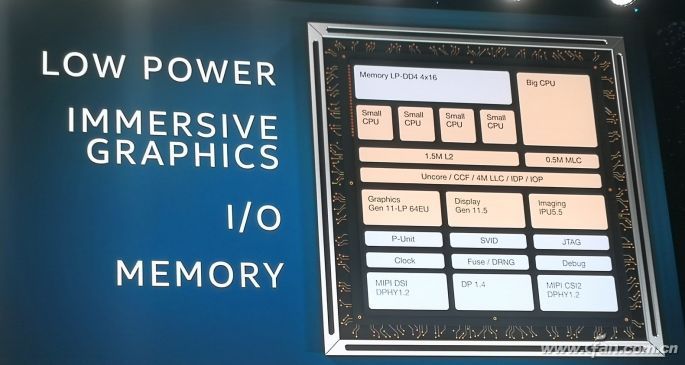

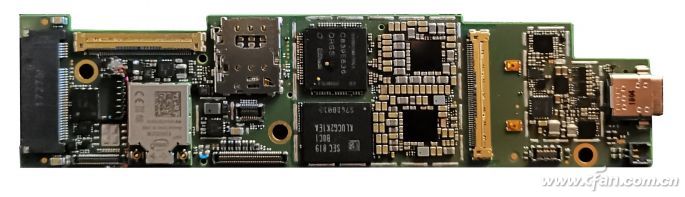

具体来说,Lakefiled是一套主板原型,其本质是一个片上系统(SoC)。它的CPU模块采用了最新的10nm工艺设计,并集成了1个Sunny Cove架构的“大核”(和Ice Lake平台相同),其拥有自己的0.5MB LLC缓存,主打高性能;Lakefiled还集成了4个Atom(有可能是Tremont新架构)的“小核”,共享1.5MB二级缓存,所有核心共享4MB三级缓存。同时,它还整合了第11代核芯显卡、内存控制器和各种I/O模块(图14)。以上这些元素,都被塞进了12mm×12mm×1mm的芯片内,其待机功耗只有0.002W,最高功耗也不超过7W,能效比较现有的酷睿M更高,完美体现了Foveros封装技术的优势。

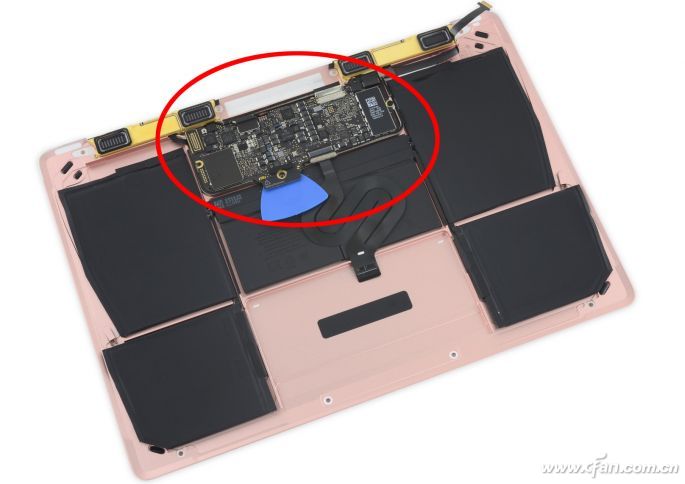

苹果MacBook 12的PCB主板应该是所有笔记本中最为迷你的代表,但它也有一个巴掌的大小(图15)。而英特尔展示的Lakefiled主板原型,其尺寸却仅和M.2 2280 SSD差不多大小,也就是两根手指的表面积(图16),但它却集成了包括处理器、内存、SSD、无线网卡、雷电3控制器等在内的完整PC组件(图17),加上电池、外壳和屏幕就是一款标准的笔记本。没错,Lakefiled的最大特色,就是可以进一步帮助笔记本瘦身,或是将更多的内部空间留给电池,结合其自身超省电的优势实现Always Connected PC的梦想。

总之,无论是10nm Ice Lake处理器,还是Lakefield客户端平台,它们的出现都能进一步加速英特尔Project Athena创新计划,赋予未来笔记本以更多的可能。

AMD移动锐龙3000降临

作为英特尔最大的竞争对手,AMD自然不能眼睁睁看着英特尔继续在移动市场做大,在本届CES中AMD也首次曝光了第二代锐龙3000系列移动平台(图18),以及Athlon 300和第7代A系列处理器三大产品线,与英特尔的全线产品展开肉搏战。

Ryzen 3000系列基于12nm Zen+架构设计(Ryzen 3 3200U为14nm),后缀带“H”的拥有35W TDP,而后缀带“U”的则为15W TDP版,分别适用于游戏本和性能级轻薄本(表1)。需要注意的是,这一次Ryzen 3000同级别的H系列和U系列参数完全相同,比如Ryzen 7 3750H和Ryzen 7 3700U,Ryzen 5 3550H和Ryzen 5 3500U之间只是TDP有别,这意味着Ryzen 7 3700U和Ryzen 5 3500U在笔记本散热足够好时,其爆发性能完全可以媲美H系列的兄弟。

Athlon 300是AMD针对入门级市场定制的移动处理器,它基于12nm的第一代Zen架构设计,采用2核4线程,集成Vega 3CU的核显。而AMD第7代 A系列处理器此次也迎来了更新,A6-9220C和A4-9120C采用了老迈的28nm工艺,集成的GPU也是Radeon R5/R4(并非Vega架构),性能较为孱弱,主要用于Chromebook设备,与英特尔旗下的奔腾/赛扬对飙(表2)。

AMD在2018年主打的移动锐龙处理器可以算是笔记本领域的一批黑马,当Zen架构的CPU和Vega架构的GPU结合后,以Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U为代表的处理器在轻薄本市场闯下了不俗的声望。然而,Ryzen 3000系列和上述前辈相比并没有太大的变化,只是CPU主频略有提升,GPU规格毫无变化。

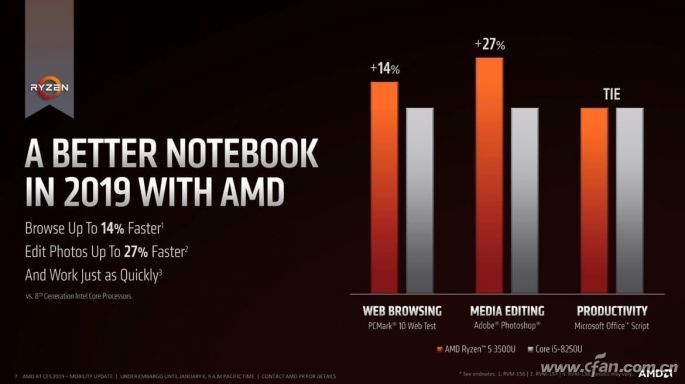

根据AMD官方资料称,Ryzen 7 3700U的编辑视频性能比酷睿i7-8550U快29%,Ryzen 5 3500U网页载入速度比i5-8250U快14%(图19)。但是,英特尔的八代酷睿家族已经完成了由Kaby Lake Refresh(如i5-8250U)向Whiskey Lake平台(如i5-8265U)的进化,Ryzen 3000系列和Whiskey Lake相比,其优势已然被最大限度的稀释。

虽然第二代锐龙3000系列处理器的性能可能没有达到不少玩家的预期,但只要它们能维持锐龙笔记本现有的性价比优势,无疑可以进一步提升AMD在轻薄本领域的竞争力。还有一个好消息是,AMD已经承诺Radeon Software Adrenalin(肾上腺素版驱动)将从Q1开始面向所有集成Vega的Ryzen处理器开放,届时搭载锐龙处理器的笔记本也将可以从中获益。